放射線医学総合研究所(放医研)は1月31日、かむ動作を行うことで、注意に関する脳内ネットワークが賦活されることにより、認知課題の応答速度の改善が引き起こされていることが示唆されたと発表した。”噛む機能を温存する治療法?!かむ動作を行うことで注意力と判断速度が向上する – 放医研が確認 ]

これまでも噛む事の効用はさまざま報告されてきましたが、この研究報告は「注意に関する脳内ネットワーク」を解明したとされています。

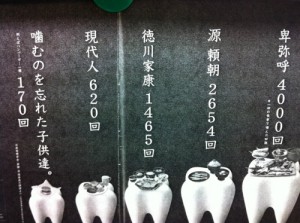

第二次世界大戦で米軍のパイロットは眠気防止のためにガムを噛みました。ガムは軍事食だったのです。大リーグの選手もかなりの高率でガムを噛んでいます。リラックス効果や、やはり集中力が増すと言われて来ました。

日本でも幼稚園児を対象にしたよく噛ませる食事の実験で、IQが向上したとの報告があります。こうしたことから、学校でもガムを噛むことを積極的に取り入れてもいいのではないかと、自著で提言して来ました。

この記事で、注意力向上も目で見える形で示されたわけですが、別の意味で気になるのが下記の部分。

”かむ機能の重要性が示されたとともに、かむ機能を温存させる必要性が示されたと研究グループでは説明しており、例えば頭頸部のがんでは、手術によりかむ機能が温存できない場合があるが、今回の研究の観点からすれば、かむことのような機能を温存させる治療法が強く望まれるとしており、そうした意味では切らずに治すことが可能な重粒子線治療が、そうした機能を温存させる治療法として期待されるとしている。”

頭頸部の癌治療の現場で、噛む機能を温存するか否かの治療法をめぐる選択のせめぎ合いがあるようにも受け止められます。個人的には噛む機能を温存する治療を選択したいと思います。

先日の勘三郎さんの治療法をめぐ(https://goo.gl/rivPR)る近藤誠先生の見解などを考えても、自分の身に起きた場合にそなえて癌の治療法にはいろいろあることは知っておくべきだと改めて思いました。

![]()